モロッコ1

大半の日本人は私も含め、モロッコといえばカサブランカを思い出すだろう。

今回の旅も私のカサブランカへの想いから、正確に言えばイングリッド・バーグマンへの憧れから実現した。

中学時代の私は良く近鉄布施駅付近の映画館へ洋画を見に行った。たまたま見た「誰が為に鐘は鳴る」と言う映画の主人公がイングリッド・バーグマンだった。

彼女の知的な美しさに中学生の胸はときめいた。それ以来私の好きな女優はイングリッド・バーグマンと言うようになった。

「誰が為に鐘は鳴る」と言う映画のストーリーは、男優のゲリー・クーパーが米国人でありながら、共和国スペインを潰そうとするナチスドイツの援助を受けたフランコと戦う物語だ。

ゲリラに居た女性がイングリッド・バーグマンで二人は恋に陥るが、最後は死が二人を分かつ。

この映画の主旨はナチスドイツの恐ろしさを黙って見過ごしている欧米諸国に向かって、スペインの悲劇はいずれ貴女方に向かうのですよと言う作家ヘミングウエイの警告だっただろう。

ハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマン主演の映画「カサブランカ」もナチスに併合されたフランス植民地モロッコのカサブランカが舞台だ。

ここモロッコへ来て初めて知ったが、「カサブランカ」は全てアメリカで撮影されたそうな。

私の父は生前よく女優ではマリー・デイートリッヒが好きだと言っていた。

今回の旅が決まり、私はモロッコ関係の映画を探して「モロッコ」という映画を見つけた。

なんとこの映画はマリー・デイートリッヒとゲリー・クーパーが主演のサハラ砂漠が背景のラブロマンスだった。

2013年11月6日(水)、妻と二人で未知の国モロッコへ向けて、関西国際空港からエミレーツ航空EK−0317にて23:40に中継点のドバイへ飛びたった。

飛行時間は約11時間、日本とドバイの時差はー5時間。満員で3人席であったため、窮屈でゆっくりできなかった。

2013年11月7日(木)、アラブ首長国連邦のドバイに05:45に到着。何時ものようにドバイの空港内をうろうろする。

07:50にEK−0751にてカサブランカへ飛び立つ。飛行時間は約9時間。日本とモロッコの時差はー9時間。

日本から見るとドバイまで行けば、カサブランカは直ぐと思うが遠い。

モロッコは北アフリカで地中海を挟んでスペインの向かにあるが、殆どは大西洋に接しているとは今回初めて知った。

12時50分に憧れのモロッコーカサブランカに到着。手続きを済ませ、直ちにバスに乗り、モロッコの首都ラバトへ向かう。

今回の旅はいつものように阪急トラピックスだ。35人の大所帯。殆どが夫婦のようだ。

カサブランカからラバトへ向かう道中に見える海は大西洋だ。

カサブランカ付近の建物の上にアンテナが乱立しているが、モロッコ政府は無料で提供しているそうだ。

大西洋に沿ってバスはモロッコの首都ラバトへ向かう。カサブランカが商業の中心なら、ラバトはれっきとしたモロッコの行政上の首都だ。

ラバトは商業と貿易のの中心地として発展し、フランスの保護国となった1912年には、フェズに替わってモロッコの首都となり今日に至っている。

ラバトでは、フランスからモロッコの独立を勝ち取った元国王ムハンマド5世の霊廟を見学した。

ムハンマド5世の霊廟と同じ敷地内にある、ムーア様式の傑作「ハッサンの塔」は未完のミナレット(尖塔)だ。88mになるはずが現在44mであるがそれでも非常に大きかった。

ラバト見学は短時間で、そこから200km離れているフェズに向かった。

フェズのホテルは「フェズイン」で夕食も美味しく、部屋も良かった。モロッコのホテルは風呂もなくせいぜいシャワーぐらいと聞いていたので、浴槽に浸かれたのは幸せだった。

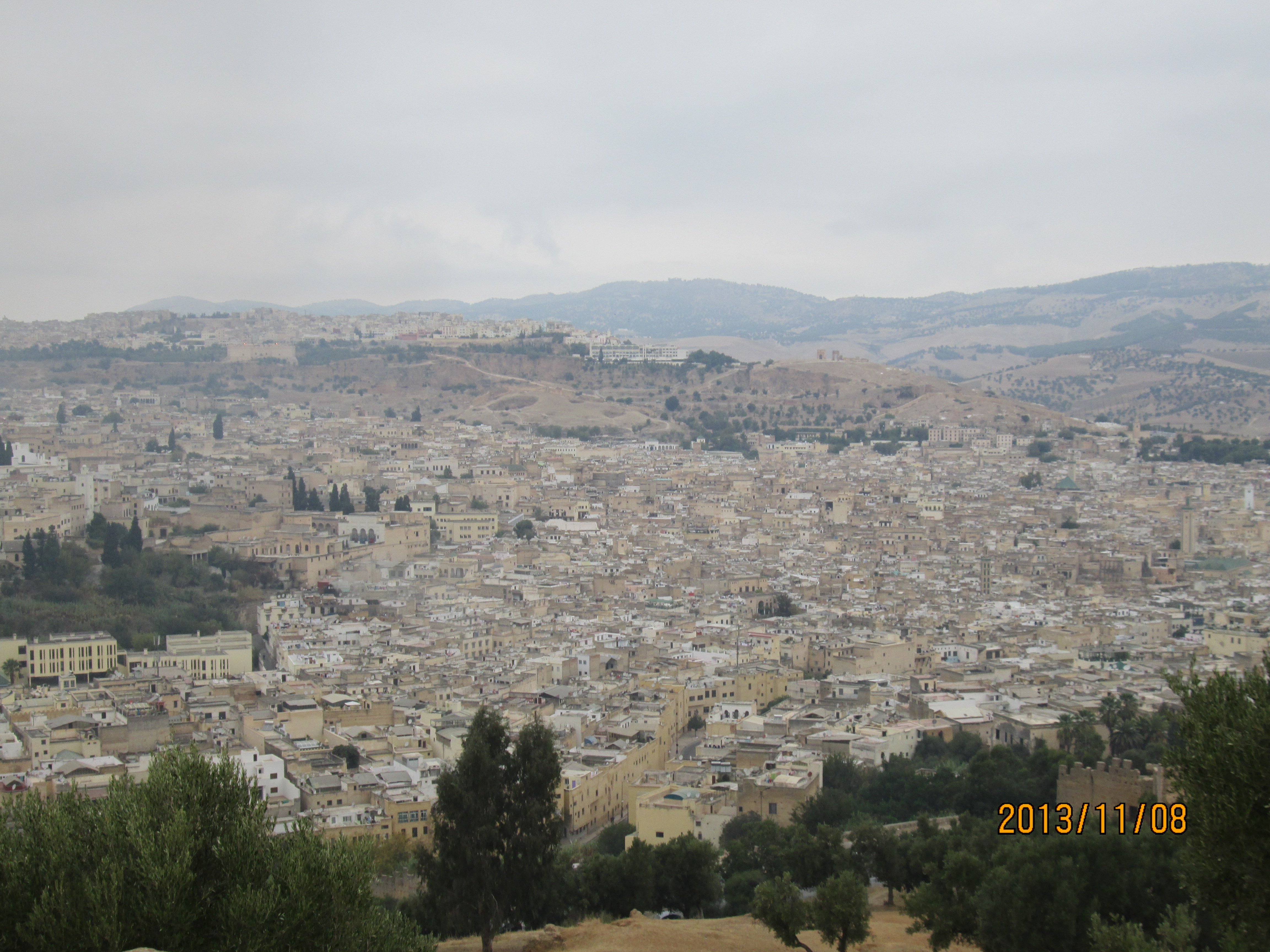

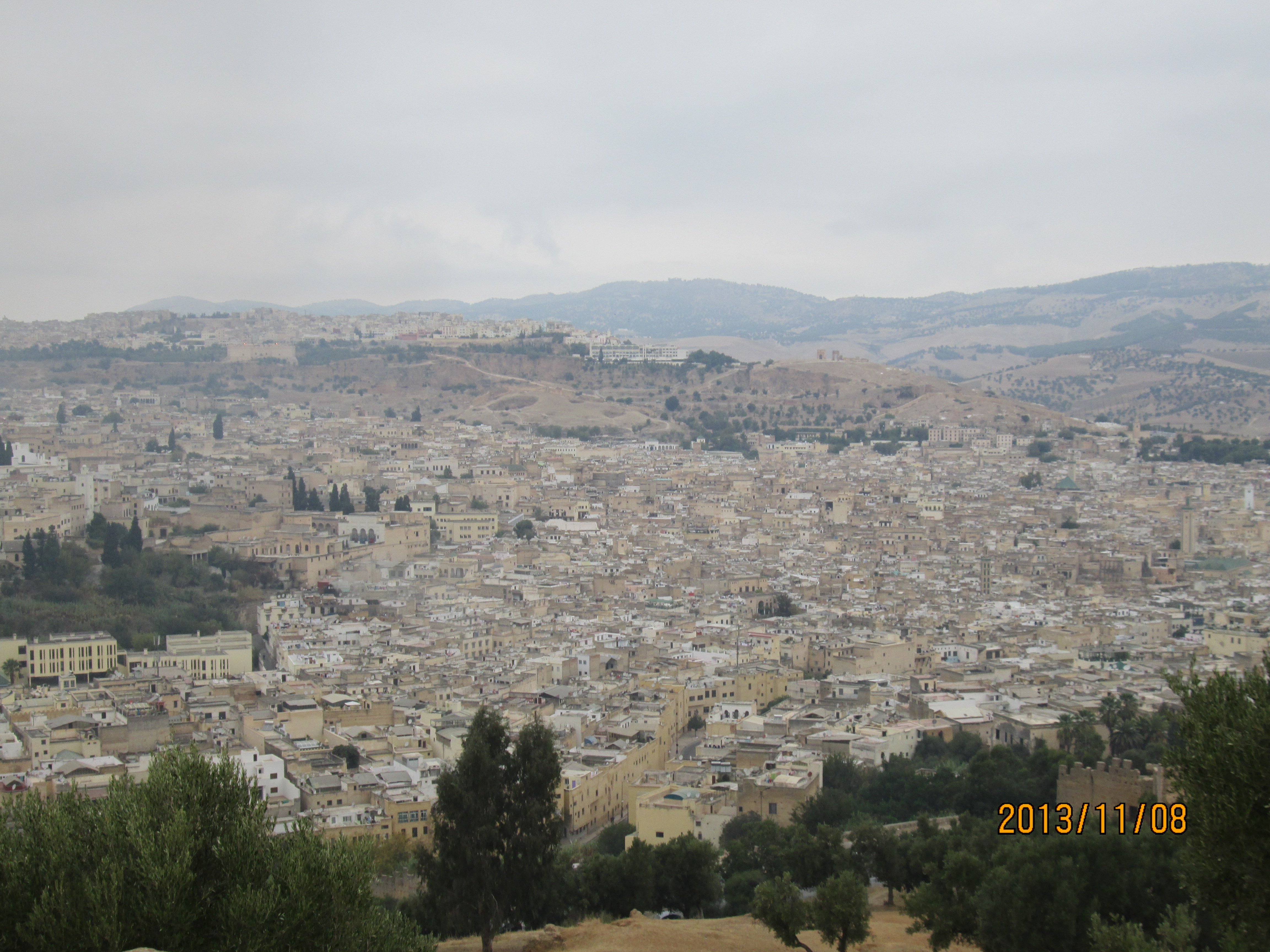

2013年11月8日(金)、世界一複雑な迷路の町、フェズ・エル・バリ。フェズは、モロッコ最初のイスラム王朝の都であった。

1000年以上続く世界最大の迷宮都市。

朝、7時半ホテル出発。南の砦展望台からフェズの旧市街が一望できた。

雑踏の迷路をガイドを見失いように歩く。14世紀に、ブー・イナニア王によって建てられた、マリーン朝最大の神学校。ブー・イナニア・マドラサ。

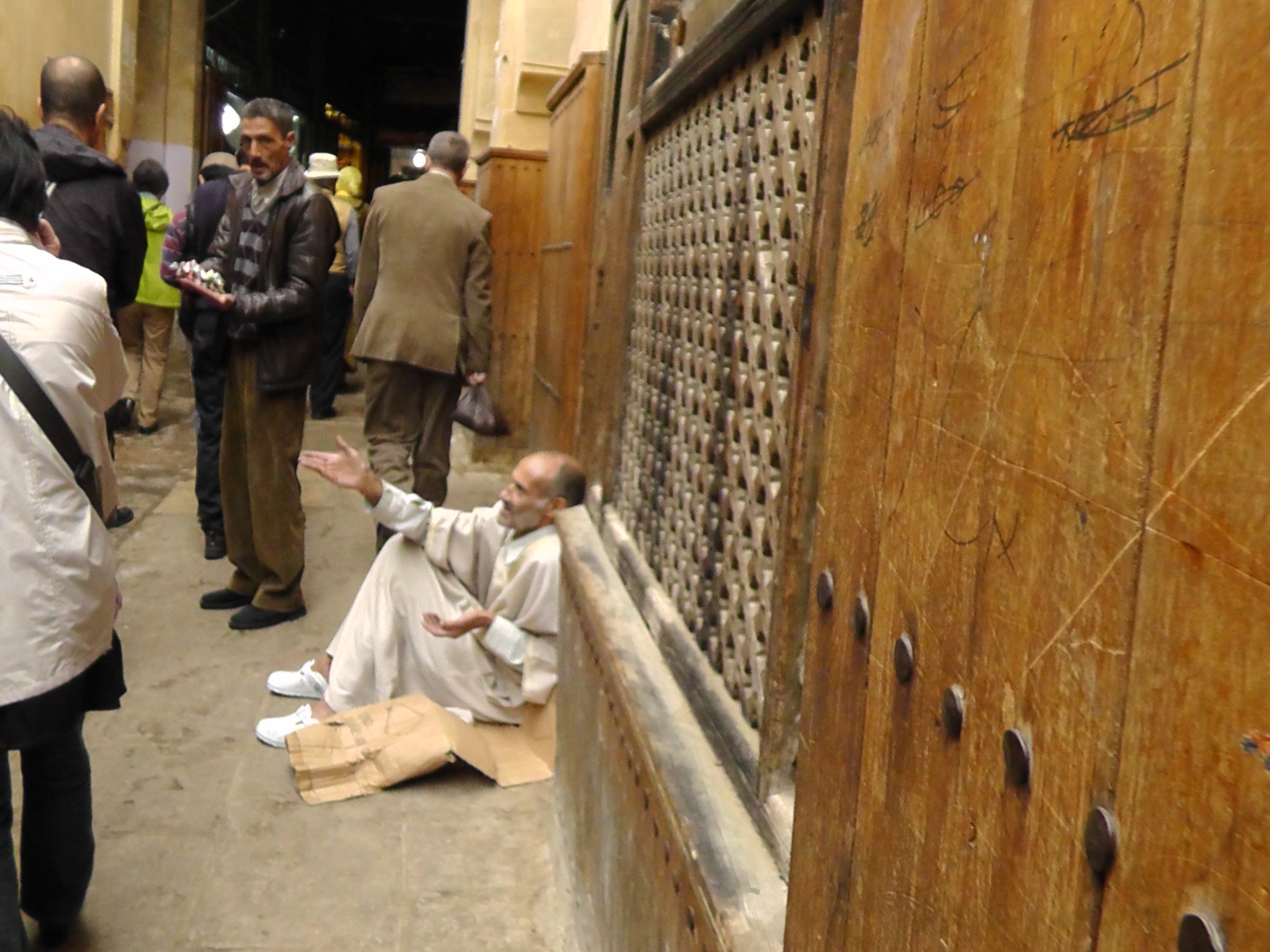

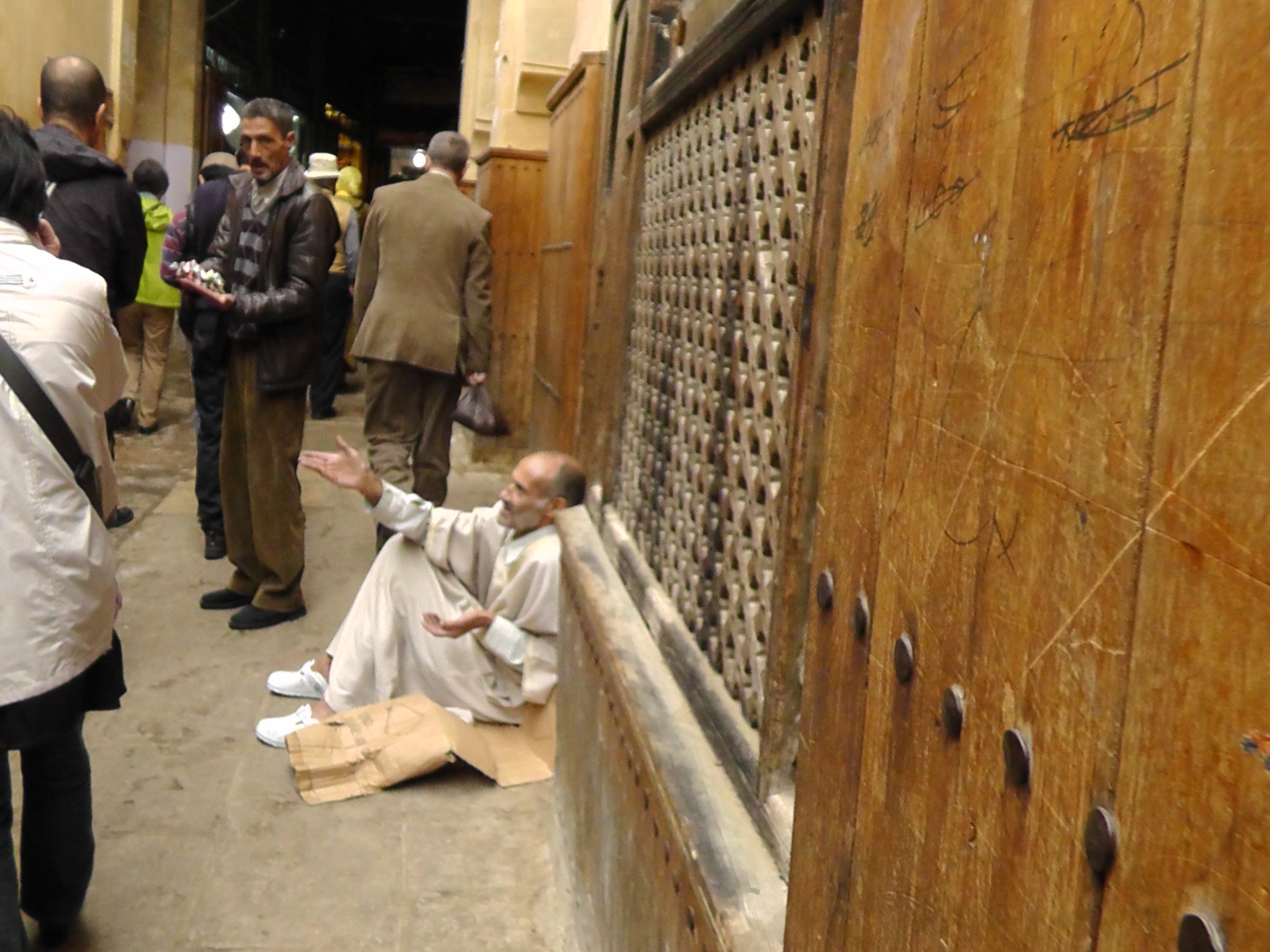

フェズの聖域である修道院ザウィア・ムーレイ・イドリス廟。異教徒である私たちは入場できなかった。

モロッコの基本通貨はディルハムDH。1DHは約10円。交渉すれば安くなるか、品物の数が増える。

私はここで皮のサイフやファティマ(モロッコのお守り)のキーホルダーを数多く仕入れた。

フェズ内のメディナはまさに迷宮の為、案内ガイドがついた。メディナの入り口にあるフェズ最大の門。ブー・ジュルード門から出発。

現代も続く学問の地カラウィン・モスク。

雑踏の中を物売りの小父さん、小母さんが付いてくる。

皮なめし場の見学もあり、ベルトを1本仕入れた。妻は息子の嫁の為、モロッコ独自の皮のスリッパ「バブーシュ」を買っていた。

土産用にナツメヤシも沢山買った。日本に帰ってから友達に食べてもらったら殆どの人がナツメヤシとは分らなかった。

陶器工房の見学もあり、私は「フェズ・ブルー」という色合いの陶器の小物を買った。

昼食はレストランでその後エルフードへ向かう。

モワイヤン・アトラス山脈の中腹におよそモロッコとは思えない町があった。イフレンである。標高1650mの保養地だ。

フェズからエルフードは約438km。

途中の山肌にアラビア文字が大きく書かれている。なんでも「アラーは偉大なり」としるされているそうな。

途中でズイズ渓谷による予定だったが、暗くなった為中止。その代わりにバスの外に出て星空を眺めた。

エルフードのホテルは「ホテル・サラーム」。到着は遅く、夜8時半頃ホテルのレストランで夕食。

2013年11月9日(土)、かっては砂漠への拠点として栄えたエルフード。

ここは砂漠への入り口であると同時に、タフィラルト(ズイズ川一帯に広がるオアシス地域の名称)の中心的なオアシスである。

真っ暗な朝早く4WDでメルズーガー大砂丘へ行く。幻想的な砂漠の日の出を見るためだ。

メルズーガーはエルフードから50km。細かい砂のサハラ砂漠が広がる。

しかいまだ真っ暗だ。ラクダが彼方此方にたむろしている。日の出の鑑賞ポイントまでお客さんを乗せていく。

膝の悪い妻も含め殆どの人がラクダに乗るようだ。私は砂漠の感触を得るが為、歩くことにした。

往復150DHぐらいだったろうか。

砂漠の丘を隊列を組み進むラクダ。夜明け前のシルエットを撮影する。3頭のラクダの先頭が妻だった。

皆で砂漠に座って日の出を見た。サハラ砂漠の日の出は荘厳だった。

このエルフード一帯は化石の宝庫らしい。化石収集癖のある弟から、化石を買うように頼まれていたので、砂漠に座り込んでいる化石売りに声をかける。

アンモナイト等幾つかの化石を買った。

朝食は砂漠のテントで摂った。

9時半ごろバスでトドラ渓谷へ向かう。私の頼みで途中の化石専門店による。家具を化石でつくり全世界に発送している様だ。しかし値段は高い。

弟用にアンモナイトの化石を買った。

途中で旧地下水道溝へ立ち寄った。中国のタクラマカン砂漠でも同じようなのがあった。地下水道に降りた。ひんやりとした感触だった。

カスバ街道途中のテイネリールでオアシス鑑賞絶景ポイントによった。

緑豊かなオアシスは砂だらけの砂漠で別天地だ。

ここはフランス軍のサハラ前線基地として造られた。いまだ伝統色が色濃く残るこのエリアに住むベルベル人たちの中心的存在として賑わっているそうな。

切り立った岸壁が続くトドラ渓谷のレストランで昼食だ。

この村に日本人の女性が住んでいるらしい。家の前をバスが通った。日本の女性たちは全世界を飛び回って勇敢だ。

(記述日2014.2.9 )

モロッコ2に続く。

「海外旅行」ページに戻る