6.新大陸への旅の拠点・オペラ「カルメン」の舞台ーセビリア(2003.1.22)

6.新大陸への旅の拠点・オペラ「カルメン」の舞台ーセビリア(2003.1.22)

今日1月22日(水)は、アルカサール(世界遺産ー4)観光・セビリア観光(大聖堂・スペイン広場)と国境を越えてポルトガルに入り、世界遺産であるエヴォラ歴史地区(世界遺産ー5)観光、その後ポルトガルの首都リスボンで泊るという予定だ。

昨夜フラメンコを、タブラオと言われている「シアター・レストラン」で観た。

フラメンコが誕生したのは15〜16世紀のここアンダルシアと言う。ユダヤ・キリスト・イスラム文化が混在している独特な地域。

一方インドに起源を発し、ヨーロッパ各地を流浪してきたロマ(スペイン語ではヒターノ、英語ではジプシー、現在では好ましい呼称ではない)がスペインに辿り着き、定住令によって各地に居住するようになった。フラメンコは差別され、迫害されるロマ人の魂の叫びとアンダルシアの風土が結びついて昇華した結晶なのだ。

現地ガイドのロマ人に対する説明の中で、差別的なニュアンスを感じたのは私だけであったろうか。海外を旅行していると色々な人種の人達に会う。各地の特有な文化・言語によって育まれた民族。自然的な環境によって寒い地域の白色、暑い地域での黒色、アジアの黄色、大きいの、小さいの、太いの、細いの、裕福な者、貧乏な者、キリスト教信者、イスラム教信者、仏教徒。

今地球上には約70億人が居ると言う。猿から進化した人類(動物の一種)だ。同じ地球と言う星の本に生まれた人は、どのような国の人であれ、人種であれ、金持ちであれ、貧乏であれ、宗教の違いがあれ平等であるべきではないだろうか。

海外旅行の良いところは、そのような実際の姿を自分の目で確かめられることだ。そしてどうすればそのような矛盾を無くせるか、考える動機を与えてくれることだ。

古くは西ゴート王国の首都だったセルビアが、ジブラルタル海峡を渡ってきたモーロ人に征服されたのは712年のこと。以降500年にわたって町はイスラム文化繁栄の舞台となる。

町の中心付近を流れるグアダルキビール川に面した良港としての地理的条件が幸いし町は大繁栄する。

コルドバ・カリフ帝国が崩壊した1070年には、それまで半島の首府だったコルドバを併合するまでに力をつけていた。

ヒラルダの塔や黄金の塔等、現在も残るイスラム建築物は、この時代に建造されたものだ。

まず「黄金の塔」を見学。グアダルキビール川の沿岸にある正十二角形の塔。なぜ黄金の塔というのか分からないほどくすんだ色の塔だが、かっては塔の上部が金色の陶器煉瓦で輝いていたという。

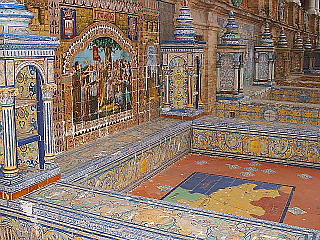

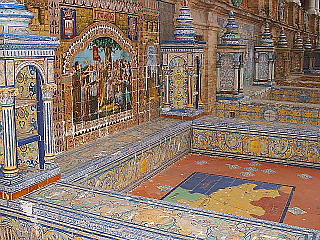

「スペイン広場」は1929年に開かれたスペイン・アメリカ博覧会の会場として作られたもの。半円形のアーチの大きな建造物。「スペイン広場」といえば、オードリ・ヘップバンのローマのそれをまず思い出すが、規模と中身が全然違う。

ムデハル様式で建てられたアルカサル。セビリアの象徴である「ヒラルダの塔」。塔の高さは97.5m。この塔の頂上には、高さ4m、重さ1288kgのブロンズ製の像があるが、風が吹くと回転する。ヒラルダ(風見)と呼ばれる所以だ。

1402年に約1世紀かけて作られた大聖堂。スペイン最大というだけでなく、ローマのサン・ピエトロ寺院、ロンドンのセント・ポール寺院に次ぐ規模を誇っているらしい。内部には、聖霊の光臨を表すステンドグラス。王室礼拝堂。合唱壇・主礼拝堂。聖書の場面が彫刻された黄金色の木製祭壇。内部にはコロンブスの墓があり、その棺をスペインの4人の王が担いでいる。

コロンブスがアメリカ大陸を発見して以来、ここセビリアはアメリカ大陸への出発の拠点となった。1519年に世界一周の旅に出たマゼランもセビリアから出発している。中庭にはオレンジの木が一杯植えられており「オレンジのパティオ」と言われている。

バロック様式のどっしりした建物が、タバコ工場として建てられ、今はセビリア大学の法学部として使われていた。工場を警備する兵士ドン・ホセは、タバコ工場に勤めるカルメンに会って、その妖しい魅力に溺れ、やがて海賊までに身を落とし遂には刑場の露と消えていくーーーー。ビゼーのオペラ「カルメン」である。

ここセルビアに「ピラトの家」がある。セビリアの名門貴族の家であるが、あのキリストを磔にしたエルサレムのローマ提督ピラトの館をモデルに作ったと言われている。

「救済病院」。希代の放蕩児ドン・フアンのモデルとされるセビリアの貴族ミゲル・デ・マニャラ。莫大な遺産に支えられて放蕩の限りを尽くした彼は、妻の死をきっかけに悔い改め、以後は修道僧のような生活を送ったと言う。そのかれが建てたのがこの「救済病院」らしい。

このようにここセルビアは歴史が一杯詰まっており、短時間では見学出来なかった。

バスは国境を越えてエヴォラへ向かった。

(記述日:2003.2.4)

(掲載日:2003.2.4)

続く

「世界遺産を巡る旅ースペイン・ポルトガル」ページに戻る