シルクロードー・タクラマカン砂漠ー縦断の旅(2007.8.1〜8.9)

今回の旅はシルクロードに熱き想いを寄せるAさんの誘いで始った。

3年前に西安から敦煌・トルファン・ウルムチとシルクロードを一緒に旅した仲間だ。又彼女は私の卒業した高校の先生で、今回の旅には

同僚の先生も誘っていると言う。

妻にも一緒に行こうと誘ったが、前回の灼熱の砂漠の旅で体力的に自信がなかったことと、ウズベキスタン旅行でのサマルカンドやブハラで食した美味しいハミ瓜に当り、帰国後下痢が続き伝染病の疑いで緊急隔離入院した記憶が蘇ったらしい。

「貴方だけ一人で旅して来て、私は留守番、孫娘たちも夏休みで遊びに来るから」と断られた。

シルクロードの旅は私のライフワークでもあり、Aさんに劣らず西域に憧れを持ち続けてきた私のロマンだ。

そして今回はウルムチから西に向かい、クチャからタクラマカン砂漠を縦断して、ニヤに行き、そこから西域南道を西に向かい、あの玉の産地の和田(ホータン)で玉を探し、ナイフの街イェンギザルで古き民族ナイフを手に入れ、砂漠の西の端であり、シルクロードの十字路であるカシュガルに至るというではないか。

又、カシュガルでは標高3600mのカラクリ湖へ行くと言う。ここから世界第2位の高峰チョギル(K2、8611m)が見えるとの話。

深田百名山を登り、エベレストを見てきた私は是非この山も見たいと思った。

ここは中国の西の端で、今韓国人の人質事件で問題になっているアフガニスタンとの国境地帯だ。

多少の不安を覚えたが、中国領土なので国の威信をかけて、タリバンの無謀を許さないものと勝手に早合点した。

8月1日(水)、朝8時に関西国際空港に集合したメンバーは、隊長のAさんと高校の同僚である男性のKさん、女性のYさん、Hさん、そしてAさんの大学時代の友人Bさん、前回の敦煌の旅仲間AKさんと私の総勢7名だった。AKさんの娘さんは、私が勤めていた会社の社員だった。世間は狭いとひとしきり話題になる。男性はKさんと私。

Bさんを除いては大阪の北新地で「結団式(飲み会)」を開いており皆顔馴染みだ。

今回はAさん段取りの個人旅行で「日中平和観光(株)」のお世話になった。

全日空NH159便で北京へ、北京で国内線に乗り換え、新疆の首都ともいえる「ウルムチ」へ飛び立った。

北京までの飛行機で座席の隣がBさんだった。Aさんと大学の学友で卒業以来の再会だと笑っていた。

空港にはウイグル族の若き女性ミリグリさんが、スルーガイド(1日目ウルムチから8日目ウルムチまで)として出迎えてくれた。新疆大学では情報科学を学んだ才女で、ウイグル語と中国語、そして英語をマスターしているが、日本語を独力で勉強したと言う。その理由は就職の為には人のしていないことをせねばと思ったらしい。

彼女はトルファン交河故城の出身で、観光客に日本人が多く(私たちも3年前に訪れていたが)、日本語を修めれば仕事探しに有利と判断したらしい。

前回のウルムチ旅行のガイドは確かグリさんという名だったとAKさんが思い出した。

なんとミリグリさんの会社の先輩で、彼女は大グリさん、私は小グリと呼ばれていると紹介。ここでも世間は狭いと実感。

以後、皆は親しみを込めて「グリさん」と呼ぶことになった。

ウルムチはモンゴル語では美しい牧場を意味している。ウルムチは新疆ウイグル自治区の首府であり、アジアで海洋から一番遠く離れた内陸都市である。

ウルムチ市の南郊にアジア大陸の中心地点を表すモニュメントがあるらしい。

今のウルムチは新疆ウイグル自治区の政治・経済・交通・文化の中心地となっている。

中国は全土北京時間で統一しているため、西のウルムチは夕方の8時前なのにまだまだ明るかった。2時間ぐらいの時差の為、夕方の6時ごろの感覚だ。

ウルムチの大都会ぶりは前回の旅で経験済み。

ウルムチは石油関係の仕事で、漢族の割合が増えつつある。漢族は8割でウイグル人は少数民族だ。

まず最初に朝夕、太陽の日差しに照らされて深紅に色をなす岩山「紅山」の見学。前回は朝の散歩でY夫妻と散策していた。ウルムチ市民の憩いの場として人気があり、子供ずれで満員だった。1788年に建てられた9層の鎮龍塔があった。

言い伝えによれば、遠い昔「天池」から赤い巨竜が飛んできてウルムチ河の水をかき回したので西王母が怒ってその巨竜を二つに切ってしまった。その一つが「紅山」で、清代にその頂上に「鎮龍塔」を建てたそうな。

この山はウルムチの中心の高台になり、見下ろした市外は超高層のビル群だった。

ホテルは「人民広場」前の5星の「海徳酒店」。夕食後、Aさん・Kさんと私の3人で夜の散策。人民広場は子供たちで一杯で、野外の映画上映や、遊園地、喉自慢大会と賑わっていた。一昔前の日本の夏の夜の盆踊りを思い出した。ホテルの隣で屋台のシシカバブを齧った。私たち3人は呑み助で、Aさんの提案で「ビール基金」を作ることとした。Aさん管理で一人50元。

8月2日(木)、今日は午前中にウルムチ市内観光で、昼から南疆鉄道に乗ってトルファンからコルラを通過してクチャへ向かう。

バイキングの朝食後、ホテルの売店で大きな駱駝の縫いぐるみを見つけた。5歳と1歳半の孫娘が乗って遊べる大きさだった。値段は165元(日本円で約2800円)、旅行中私と仲間のマスコットとなった。

以後今回の旅でこのような大きな駱駝は見かけなかった。1回だけ三分の一ぐらいの駱駝が150元で売っていただけだ。

このような辺境の旅では欲しいと思った時に思い切って買うことは鉄則だ。何回も「もしあの時に買っておいたら」と思ったことは経験済み。

新疆ウイグル自治区博物館は、3年前に比べて立派に改装されていた。

各少数民族の歴史やシルクロードの文化財などの出土品約3万点が石器時代から清代まで時代順に展示されていた。砂漠から発掘されたミイラも数多く展示されている。

楼蘭の美女との面会(再会)は3度目だ。日本に来られたときと3年前と今回だ。

何時見ても美しく品がある。当時のこの砂漠地帯の住民はモンゴル系やトルコ系でなく、ヨーロッパのアーリア系のようだ。中央アジアのウズベキスタンを訪れた時にタジク民族がそうであったように目鼻立ちがはっきりして彫が深い。他のミイラも大概そうであった。

乾燥した砂漠の風土が1500年前のミイラを生きているかのごとく残したのだ。

今回の館員による説明は詳細でよく理解できた。建物も立派になり、館員のレベルも向上したのだろう。

しかし説明が終わるといつものように売店に連れて行き、宝物のレプリカを陳列棚共々100万円と言って購入を勧めていた。

折角、説明者を褒めたのに、金儲けのセールスマンに成り下がり失望だ。

私は興味が無く、離れた場所で玉の陳列棚を見ていると、そこに蜻蛉眼があった。小さな丸い玉を細工したものだが、一つで5万円という。

ニヤ(尼雅)の物だという。まさか遺物ではないと思うが、ニヤ(尼雅)遺跡は有名な遺跡だ。

もし模造品であっても天下の「新疆博物館」の売っているものと思い、試しに興味を示すと乗ってきた。結局二つ1万円で手に入れたが、

良い買い物だったかどうか今でも分からない。

前回の敦煌博物館のメノウ碁石の時と同じく証明書をと言ったら博物館の印鑑を押した領収書をくれた。駱駝のカットがある「新疆博物館商品部」発行の領収書だ。商品名として「蜻蛉眼(尼雅)」とあった。今のニヤは民豊と書くが、遺跡は尼雅と書いて区別しているみたいで本当の遺跡発掘した数万点の2点かも知れないと思うことにした。

細工は現代物らしく古色は無く、レプリカ臭いが、1500年前の生物である人間のミイラでさえ生きているかのようであることを考えれば、無生物の鉱物である玉かガラスが1500年の時を感じさせなくても不思議はないと自ら慰めた。

隣の部屋には骨董品らしきものが並べられていた。私は旅先で民族ナイフを集めるのを趣味としている。

「ナイフは無いか?」というと探してくるという。

持ってきた1本のナイフは私が既に所有しているトルコ石のついた鞘に納まったナイフと同様の物だった。

かっての中国旅行やウズベキスタンで買ったナイフと同じだった。値段は7万円という。はっきり言ってべらぼうに高すぎる。私の感覚は100元〜200元だ。私は買う気がなく「買わない」と言うと、「幾らなら買うか」としつこく聞いいていた。

経験上、言い値の1割以下を言えば、「ふん、まさか、貴方は物の値段がわからない人ね」と馬鹿にされる。

そんな態度を見たくないので黙っていた。

最近の中国は資本主義の悪いところが幅を利かせているみたいだ。博物館等で品物を骨董品と言って売るのは間違いだ。欧米では記念品のレプリカとして模造品を売っているが値段も安い。中国で買い物をする時、定価もしくは言い値の2〜3割が妥当かと思いたくなる。

日本人はお金持ちのお人よしと思われているのかも知れない。

12:09発の南疆鉄道に乗車すべくウルムチ駅に行った。待合室はごった返しの人の波だった。グリさんがポーターの親分らしきウイグル人と話をつけ、我々は列の外から改札を通してもらった。(並んで待っている人、ごめんなさい)

南疆鉄道はシルクロードの「天山南路」に寄り添うように巡っている。トルファンからコルラ、そして今日の目的地のクチャ、アクスを通って西の端のカシュガルまで続いている。

前回の旅では敦煌からトルファンまで同じような夜行列車だった。

今回はウルムチからトルファンまで南下し、トルファンでスイッチバックして南疆鉄道へと進んだ。

南疆鉄道の列車には、個室寝台車の軟臥車、3段になった寝台車の硬臥車、普通の座席の硬席3種類がある。外国人は殆どが軟臥車使用だ。

個室に2段ベットが二つ有り、4人部屋だ。ウルムチから約14時間乗って、かっての亀滋国のクチャへ着く予定だ。

食堂車が隣の列車で、昼と夜の2回利用した。ウルムチからトルファンまでの風景はゴビ砂漠であったが、南疆鉄道になってからはタクラマカン砂漠の広大な砂丘を左手に、天山山脈の雄大な景色を右手に列車は進んだ。時折放牧された馬や牛そして羊がのんびりと草を食んでいる。たまに駱駝の姿もあった。

レストランや列車のビンビールは1本10元から15元だった。昼に飲んだ列車のビールは冷えてなく美味しくなかった。

コルラの駅で停車時間があったのでプラットホームに降りたら、移動式の売店があり、冷やしたビールが1本3元で売っていた。ビール2本と1本3元のソーセージを買った。

ここコルラは楼蘭遺跡への基地であり、いずれ早いうちに訪れたいものと思った。

同室にはBさんと呑み助のAさん、Kさんが居り、早速宴会となった。ツマミはピーナツ類を日本から持ってきている。

Kさんとは将来のこと農業や林業のことについて話し込んだ。

Kさんは三重県の津市から高校に通っている。なんとBさんも津市出身でやはり高校の国語の先生だった。世間は狭い。

夕食後、外は真っ暗になり、少し横になって寝た。

クチャには深夜の2時過ぎに着き、ホテル「庫車飯店」に直行した。3星でそう悪いホテルでもなかった。

後に聞いた話では、YさんとHさんの部屋のコンセントが火を噴いて電気がつかなかったそうだ。ホテルの対応が悪いと怒っていた。

次の日には部屋を変えてもらったそうだが。

電気の話では、私はビデオの録画機とデジカメ付の国際携帯電話を使用しているため、部屋に入ればまずコンセントと電気が流れているかどうかチェックする。重たい変圧器と色々なコンセントはいつも持参している。

今回の中国旅行では、こと電気に関しては全て使用出来た。コンセントから火を噴くとは論外だが、中国のホテルのレベルは向上していると思った。

8月3日(金)、遅めの朝食後今日はクチャ観光だ。

南天山の麓にある庫車(クチャ)は古代の亀滋国都城の所在地だ。

住民は主にウイグル族だ。クチャは杏の産地でもある。又、クチャは古くから「歌舞の郷」とも言われてきた。隋と唐の時代には「亀滋楽」が中原でたいへん有名であった。唐僧玄奘がインドへ仏教を求めに行く途中、ここを通った時に、これを「管弦技舞 特善諸国」と称えたらしい。

まず最初にキジル千仏洞に向かう。今日からカシュガルまでこの十数人乗りの小型車に命を託す。今問題の発生しているアフガニスタンとパキスタンの国境付近に行くのだから。

運転手は3度目の妻との間に出来た娘の写真をバックミラーに飾っているウイグル男性だ。

キジル千仏洞はクチャの西75km、ムザルト渓谷にあるクチャ地域最大の石窟群だ。途中に塩水渓谷があった。真っ白な塩が渓谷を埋めている。周りは赤茶けた岩山だ。風化した奇岩の連続。局地的な大雨によって彼方此方が崩れている。

又、この道路はトンネルを穿ち、橋を作り工事中だった。最初は来年のオリンピックのキジル千仏洞観光の為と思っていたが、どうやら石油や天然ガス採取の為の大動脈を作る計画らしい。

明日縦断する「砂漠公路」とともにこの「天山公路」も中国のエネルギー開発道路だ。すさまじい開発欲・エネルギーだと感心する。

キジル千仏洞には観光客が一杯だった。紀元3世紀から掘り始め、5世紀から8世紀の初期まで一番盛んだったと言う。

高さ40mの断崖に東西2kmにわたって236窟ある。一般に開放されているのは一部で、写真撮影やビデオは禁止だ。小さなバックも持ち込み禁止だった。

Kさんは知らずにウエストバックを身に付けていたが、説明者は見つからないように上着で隠してと親切に注意してくれた。

敦煌のそれに比べて小ぶりな印象だが、古さはこちらの方らしい。暑い中、階段の上り下りが大変だった。妻が来ていたら又「パス」と言っていただろう。

伎楽天画のある第8窟、音楽洞と名付けられた第38窟、飛天画のある第48窟等が有名だが、案内されて見てはいるが、正直言ってどれとどれを見たかはっきり思い出せない。壁画の内容は主に仏教についての物語らしい。ここの壁画は大量に菱形の図案が採用されていたが、これは亀滋の洞窟の特徴らしい。

薄暗い部屋の為、懐中電灯が必要だった。Aさんはさすがに持参していたが、山登りの為に水銀の小型懐中電灯を持っている私は、旅行の準備中に壁画を見る為に懐中電灯が必要とは思いつかなかった。自分でも最近は注意力が散漫になっていると感じる。

ここは小乗仏教の石窟芸術だそうだ。又第8窟に描かれている飛天は正倉院に伝わる琵琶と同じ楽器を持っていた。この五弦の枇杷は現存するのは正倉院のものだけとか。

奈良正倉院の近くに住む私にとってシルクロードの終点は西安(長安)でなく奈良だと思うことにした。

大塚清吾著作の「シルクロード飛天の舞に魅せられて」と言う本のシルクロード地図にはカシュガルから奈良への道が書かれていた。

千仏洞の前にはクマラジューの像があった。亀滋の王族の一人であったクマラジューが漢に囚われ、仏典を漢訳したことは有名で、「新シルクロード」には彼の物語が詳しく放映されていた。

千仏洞は観光地として開発され、プールがあり公園化されつつあった。場内にはタマリスク(紅柳)が薄紫の花をつけていた。

タマリスクは砂漠に合った木で、数十m地下の水を汲み上げ、千年生きると言う。

塩水渓谷を戻り、クズルガハ千仏洞に向かった。この千仏洞は塩水渓谷の岸壁に彫られていた。

ここはキジル千仏洞と違って観光客は居なかった。寂れた感じで、到着した時に漢族の現地ガイドが女性は右に、男性は左にと言った。

つまるところトイレの場所を指示しているらしい。その辺の小山の陰か窪みで用を足しなさいと言うことだった。

タクラマカン砂漠を縦断している時はそれが当たり前で、最後には皆にも違和感はなかったものと思う。

AさんやAKさんは経験済みだろうが、YさんやHさんBさんは最初戸惑ったことだろうと想像する。

女性たちと一緒に山登りする私にとって、そのようなことは当たり前と思うが。男性の場合は雉打ち、女性の場合はお花摘みと言う表現はなかなか的を得た物言いと思うがどうだろう。

漢代から唐代にかけて造られた仏殿と僧坊合わせて46も石窟があった。クチャに近い分、壁画はキジルに比べてより多く破壊されていた。

ついでクズルガハ烽火台を見学した。漢代に匈奴の動きなどを伝達する為に建てられた最古の烽火台跡だった。

高さは16mもあるが保存状態も良く、上には望楼も設けられていた。干乾レンガを積み上げたもので、強度を増す為に加えた葦や木が露出していた。

このような烽火台はキジルへの道でもあったし、3年前の旅でも彼方此方で眼にした。当時の漢の力はたいしたものと再認識した。

そこから玄奘三蔵も訪れたとされるスバシ故城に行った。ここにも他の観光客の影はなかった。

クチャ河の両岸に造られた、新疆地域最大の仏教寺院跡である。ササン朝ペルシャ時代の銀貨が発掘され、人骨も発掘されているが保存状態は良くなかった。崩れつつある遺跡はあと何年持つのだろうか。

場内には野生スイカが繁茂していた。実は小さく現地の人はネズミスイカと呼んでいるらしい。

入り口付近には暗く砂塵で薄汚れた土産物屋があった。

薬になるとネズミスイカの実を乾燥させたものを売っていた。

敦煌の玉門関前の土産物屋とそっくりな雰囲気だった。

薄暗くすることによって骨董品屋らしく見せることと、太陽の下での品物の真贋を分かりにくくするための、営業的智恵かどうかは分からない。

覗いてみると無造作に小さな玉が散らばっていた。棗型の小さな白玉が気に入り、交渉の結果90元で手に入れた。

漢族の現地ガイドは90元と聞いて目を白黒させていた。

安すぎてそうなのか、高すぎてそうなのかは聞いていないので分からなかった。

薄緑の小さな玉を持ってきて、手で囲って私に見せればぼんやりと光っていた。

旅行前に私は本で、本当の玉は指先がぼんやり透き通って見えることと、暗いところではほのかに光っていると読んでいた。

そのような細工も可能だろうと思い、玉の偽物とは思ったが、スバシ故城の土産と割り切り50元で買った。

この客はお人よしで脈があると判断したのか、主人が私を奥の薄暗い部屋に案内した。

そこで玉で造ったという手より大きな柄には龍の頭を彫っているナイフを示し1000元でどうだという。こげ茶色の古色が施されていた。見た目には本物に思える物だった。そんなものが1000元であるわけないと思いつつ、レプリカにしては精巧に造られていると感心して「エグイヤ、エグイヤー」(3年前にAさんから教えられた高い高いという中国語)を連発して最終的に165元で手に入れた。

帰ろうとしたら同じような柄に馬の頭を施した釜を示し、これも同じ値段でどうだという。私はナイフが欲しいだけと言ったら、「ついでに幾らなら」と聞くではないか。結局100元で買ってしまった。

もう本当に帰ろうと思ったら、次は槍の穂先の同様なものを見せ、ついでにと言う。もういらないと店から離れても追いかけて来て結局50元で買わされた。3本が1セットのような土産物だが模造品にしては本物そっくりだ。本物とはどんなものかは知らないが、これも旅の土産として私のコレクションにする限り、誰からも文句は出ないだろう。

妻と考古学を学んでいた娘は呆れるだろうから、幾らで買ったかは秘密だ。

結局3本セットを315元(日本円で5000円)の買い物だった。家に帰って3本セットで計ってみると2キログラムあった。

連泊の「庫車飯店」にも売店があった。玉もあったが高く、いずれ玉の産地ホータンに行くので眼が肥えてからと思い、何のきなしに「ナイフは無いか」というと陳列棚の底から4本の民族ナイフを出してきた。

「新疆博物館」で1本7万円と言われたナイフと同じようなものだ。

ナイフに関しては私の眼は肥えていると自負しているので見れば「ほんまもの」のようだ。私は手に入れたかったので、興味なさそうに値段を聞いてみた。

やはり1本数万円を言ったが、「私はノーマネー」というと一番上等のナイフを2万円でどうかという。

私はそのナイフを3000円ぐらいなら買いたいものと思い、無関心振りを装いながら、「4本全部まとめて1万円なら考える。それ以上お金を持ってない」と言い切った。

一瞬、漢族の娘さんは動揺し、頭の中で計算したのだろう。多分仕入れ値との比較で僅かの口銭が確保できたのか、「何ぼか色をつけて」と言った。その色が上司に対するいい訳か、その色が彼女個人のチップかは分からない。

私は「じゃー100元上乗せ」と言って交渉は成立した。1本1本丁寧に包んでくれた。

以後漢族の若い娘さんはホテルに出入りする私を見つけるとにっこりと笑ってくれた。

彼女の笑顔が儲けさせてくれたお人よしに対する感謝か、私に好意を抱いてのものかは分からない。

60過ぎの私に後者がありえないと判断すれば、多分彼女は何がしかの利得があったものと推察せざるを得ない。

しかし私は満足しているので、この民族ナイフの買い物したことを少しも悔いてはいない。

むしろ「新疆博物館」で買わなくて良かったものと自己弁護した。

8月4日(土)、まだ暗いうちに起き出し朝食。食堂には赤い服を着た若者がたくさん居た。胸には「中国石油」のネーム。

タクラマカン砂漠の地下には莫大な量の石油と天然ガスが眠っているらしい。ここで採掘した石油やガスはパイプラインで上海に送られているそうな。

アフリカの砂漠の国ドバイが石油で大金持ちになり、一大リゾート地として発展している様子を思い出した。

大金を手にした黒人であるドバイ人は恰幅よく堂々としていた。ここ中国の石油の富は漢族系列の会社が押さえ、殆どウイグル族には恩恵がないような印象を受けた。

、

今日の予定はクチャからタクラマカン砂漠を縦断して、ニヤまで750km走ることだ。私はバスの最後尾の席に座った。

海外旅行の場合、バスに酔わない為、ガイドの説明が良く聞ける為、前の席から埋まりがちだが、私は最後尾が気楽で好きだ。

疲れた時は気兼ねなく横になれる利点がある。以後私の指定席になる。

早朝に出発。クチャからリンタイまで天山南路を東に戻り、リンタイからタクラマカン砂漠をニヤに向かって南下する。西域南路のニヤ(民豊)までタクラマカン砂漠だ。タクラマカンとはウイグル語でタッキリ・マカン。タッキリとは死、マカンとは茫漠たる。「広くて果てしのない、一度入ったら出られない」という意味らしい。

世界第二位の大きさを持つ、砂漠だ。風が強く砂嵐によって砂の移動性砂漠としては世界一とも言われている。

ロンタイから南下した最初のバザールで、グリさんとドライバーさんは降りて買い物すると言う。

砂漠では何が起こるかわからず、非常食としてスイカや瓜、メロンの水分がある果物と、焼きたてのナンを何枚か仕入れてきた。

そのバザールはウイグル人が羊の肉や内臓、果物やナン類等生活に必要なものを売っていた。

トイレも有り一人5角(二分の一元、約8円)だった。

トイレには扉も無く、しゃがんでお勤めしている姿は丸見えだ。

グルさんは言う。「ここから南はウイグル人のイスラム圏だから料理は「清真料理」(豚肉を使わないイスラム用)でアルコールは出ない、売ってない。」これは困った。

私は前日ホテルの前の小さな店で缶ビルを2本買っていた。缶ビールは高くビンビールの2倍ぐらいの値だった。

タクラマカン砂漠を少し南下すると「砂漠公路」の入り口と標識があった。記念撮影する。いよいよタクラマカン砂漠に突入だ。

周りは胡楊樹の林だ。胡楊樹は野生のポプラで、「生きて千年、枯れて千年、倒れて千年」と言われるぐらい砂漠に無くてはならない木だ。

楼蘭遺跡やニヤ遺跡で今でも砂の上に立っている柱の材は胡楊樹だ。

今中国は砂漠にこの胡楊樹とタマリスクを意識的に植林し、砂の移動をくい止めようと努力している。

大きな橋にぶつかった。あの有名なタリム河に架かる「タリム大橋」だ。

小型バスのエンジンの調子が悪いので、少し様子を見るから、この「タクラマカン大橋」を歩いて渡ったらという配慮で、

缶ビールを片手に持ちながら歩いて橋を渡った。

この河は明日行く崑崙山脈の麓のホータン河等の水を集め、タクラマカン砂漠の中を西から東へと流れている。

水は白く濁り流れは速かった。この河は砂漠の中を流れを彼方此方に変えながら(当然オアシスの位置も変わり、滅亡する街も新たに出来る街もある)、さまよえる湖のロブノールの西側で砂漠の中に消えてしまっている。

消えた近くから孔雀河が又東に向かって流れロブノールに流れ込んでいるが、この河もまた彼方此方に移動している。

楼蘭の都が放棄されたのもこの自然の気まぐれだったのかも知れない。

濁流の下流を眺め、この水がさまよえる湖ロブノールに向かって流れ、楼蘭の運命を変え、砂漠の中に消えていくとは信じられなかった。

いつの日か楼蘭目指して河を下り、ロブノール湖に辿り着きたいものと思った。

バスの調子が戻った。

途中に「塔中」と言う場所があり、大掛かりな油田設備があった。朝の若者はここに来たのかも知れない。

ゴビの砂漠と違い、タクラマカン砂漠はさらさらした砂の丘だ。何処までも続く砂砂砂。

この縦断道路を砂漠の砂から守る為、涙ぐましい努力がされている。

道路の両側にはタマリスクや胡楊樹を植林し、散水用のパイプを敷設し、4km毎に監視所を作っている。場所によってはかなり奥まで葦等で砂止め用の柵を作っていた。

長距離バス旅の気を紛らわす為か、グリさんが日本の歌を唄ってくれた。Aさんが「はるか離れたその又向こう・・・」と草原情歌を唄った。グリさんがウイグル語で哀調ある曲を、唄っていた。日本に留学している彼を思い出していたのかも知れない。

途中で小型バスを降りて、タクラマカン砂漠の散策をした。

太陽はかんかんに照り付けているが、爽やかな風があり気持ちの良い感じだった。

砂は砂時計に使用できるようなさらさらした砂で、一歩ごとに砂の中に足が埋没していくような感じだった。

Aさんは砂の中に大の字になりタクラマカン砂漠と一体になっていた。彼女の永年の夢がかなったみたいだ。

私は記念撮影してもらい、タクラマカン砂漠の砂を友人への土産にする為にビニール袋に詰めた。この砂袋は、マスコットの駱駝を入れている山用のリュックに入れ、駱駝が砂の匂いで気持ちが良くなるようにしてあげた。

この状態で日本の我が家に持ち帰り、100円ショップで買った小瓶に詰め、ホータンで手に入れた玉と共に友への土産になった。

この砂を唯の土くれと思うか、私のロマンを感じるかは人それぞれと思う。

私は今回の旅ではあまりハミ瓜を口にしなかったが、(ブハラで美味しいハミ瓜を食べすぎ、一日中ミレット側の石段で真っ青な空を見上げていた)このタクラマカン砂漠で口にした少々のハミ瓜は本当に美味しかった。

12時ごろの昼ごはんは結局果物やナンだった。

午後4時ごろに着いたオアシスで、小さなレストランというより田舎の食堂に入り、清真料理の昼食となった。なんと冷えたビールが出るではないか。宗教的な戒律より現実的な金儲けの方を優先した判断だった。私にはその判断が嬉しかったが。

夜9時ごろようやくタリム盆地の南側のニヤ(民豊)に着く。

西域南道のニヤ。様々のものが行き交わった東西交渉のルートとして、シルクロードの歴史上、最も早く開け栄えた西域南道。

その古代のルートは、敦煌から西へ向かってロブ砂漠を越えると楼蘭に達し、そこから西南に転じてミーランに至る。さらに西へ80kmでチャリクリク、さらに西へ360kmでチェルチェン、そこから西へ320kmがニヤだ。

ニヤ(尼雅)遺跡はここニヤ(民豊)の北方の砂漠の中にある。訪れるには駱駝に頼らざるを得なく、中国政府の許可もなかなか下りないらしい。

ニヤ(尼雅)遺跡は漢代には精絶国と呼ばれ、楼蘭王国の西端にある重要な遺跡とのこと。

もし、我々が簡単に訪問できるようになれば、遺跡はたちどころに消滅してしまうことだろう。

ニヤのホテルは一つ星の「宝瑞賓館」だった。事前に調べたインターネット情報では悪かったが

、現物はそれほどでも無かった。風呂桶の代わりに、シャワー設備があるぐらいだけの違いだった。

辺境のオアシスであるここニヤではこのホテルが一番上等なのだろうと思った。

夕食後皆でバザール見学をした。

砂塵でぼんやりした街だったが、バザールは活気があった。シシカバブを齧り、小さなコンビニストアで買い物をした。

子供たちは可愛い衣装を着飾って、元気よく遊んでいた。都会の子供たちは裕福そうに見えたが、オアシスや街の貧民街でのウイグル人は貧しそうに見え、中国の格差社会の到来を感じた。

ニヤでのホテルでも売店があった。Hさんは玉の詰まった腕輪を買っていた。

旅行前の結団式で分かったことだが、Hさんは先日の生駒市会議員選挙でトップ当選を果たしたIさんと奈良の高校で同窓らしいと言うことだ。Iさんを応援していた私はびっくりした。世間はやはり狭いものと再度実感する。

8月5日(日)、今日の予定はニヤからホータンへの320kmだ。

昨日750km走った経験済みの皆の反応は「何や、たったの320kmか」だった。

西域南道はタクラマカン砂漠と崑崙山脈の間を通っている。

ニヤからホータンへの道は、風が強く、砂塵で視界が利かなかった。この道の両側はゴビ砂漠だ。

最初のオアシスでいつものように果物やナンを仕入れ、幾つかのオアシスを通過する。

今日は日曜なのでオアシスでは大抵バザールが開かれていた。そのバザールへ羊や野菜・果物を売る為に家族皆で、ロバ車に乗り、鞭を振り回していた。ロバはいやな顔もせず黙々と歩いていた。たまにはパカパカと走っているロバも居た。

時々馬も居たが殆どはロバだった。ロバは馬に比べて小さく耳がぴんと立っているので区別出来た。

ロバには「頓馬なロバ」というイメージがあるが、おとなしく従順な様子からで、本当は嫌でいやで堪らないのかも知れない。

単調な景色にうとうとしていると、バスのスピードが遅くなるのでオアシスに入ったことが分かる。普段90kmで走っている車が、オアシスでは40kmぐらいにせねばとの話だった。

オアシスが近づくと周りの砂漠にポプラやタマリスクの木々が生え、水路に水が流れ、家畜が放牧され、土の家々が点在する。所によっては日本の田舎と同じように青々とした水田も現れる。

子供たちは飛び跳ね、華やかな彩の服を着た母親は赤ん坊を抱きながら、何らかの用事をしている。

それらに比べて男たちは日本で言う井戸端会議をしているのか、皆でしゃがんで輪になって遊んでいるようだ。トランプや将棋のようなものに熱中している姿もあった。

イスラム圏の男たちは、本当は何をしているのだろう。

イスラムでは法律的には今でも4人の妻が持てるらしい。殆どは経済的に無理みたいとはグリさんの話。

我がドライバーさんは、最初の妻は子供が出来なかったので離婚したとのこと。2度目の妻は性格が悪かったので離婚。3度目の今の妻は可愛い娘を産んでくれたので仲良くしているみたいだ。

帽子の街ケリアで留まり、バザールを覗いたみたいだが、直ぐに出発。

仲間のKさんは帽子を趣味としているので楽しみにしていたみたいだが、帽子のバザールにも行かず、要は街の住民は皆小さな帽子を被っている街と言うぐらいの認識だったみたいだ。

車がスピードを下げてきた。エンジンノの調子が悪いみたいだ。エンストのような状況。ドライバーさんは携帯で話しこんでいるが、状況はよく分からない。結局ドライバーさんが自分で修理することとなった。小さな絨毯を持ち出し、車の下に引いて、自分は潜り込んでしまった。

グリさんは30分ほどで修理できるので、車を降りて休憩しょうと言う。

丁度ポプラ並木の場所だったので日陰はあった。グリさんが気を利かしてスイカを持ってくる。そこはオアシスのはずれで畑があり、親子のロバが草を食べていた。

バザール帰りのロバ車が何台も通過する。民族衣装の女たち。羊を数頭荷台に乗せたロバ車がやってきた。多分バザールでは売れ残ったのだろう。

グリさんは言う。私も小さい時家族でロバ車に乗ってバザールに出かけた。帰りは何がしかの物を買ってもらえるので楽しみだった。

羊たちは命拾いしたわけだ。そこへバイクの叔父さんが追いかけて来て、一頭の羊を抱きかかえ、重さと肉の付きようを確かめた。280元で交渉は成立。その値段が妥当かどうかは検討がつかない。哀れな羊は折角逃れた命を今晩は肉になってしまうのだ。

羊を買ったお兄さんは話し好きで、我々と色々話しかけてくる。殆どAさんとグリさんが対応する。

腰のウイグルナイフを見せて、これでこの羊を捌くのだと得意顔。

私はそのナイフを欲しいと思ったが、口に出せなかった。いつもの私なら厚かましく「幾らで譲ってもらえるか」と言うのだが、周りの女性に遠慮したのかも知れない。

手持ち無沙汰に時を過ごす。私が国際携帯電話で日本の奈良の家に電話しているのを見たグリさんが、料金を払うから電話を貸して欲しいと言う。彼女の彼は阪大で情報を学んだ後、今埼玉大学で勉強している留学生らしい。彼に電話したいという。

電話番号を聞き、掛ければ一発で繋がった。嬉しそうに彼女は東京の彼と話している。

この国際電話は一日100円でリースしたものだ。外国から又日本から簡単に通話できるので大変便利だ。

彼女と彼は新疆のウルムチと日本の埼玉との遠距離恋愛だ。彼女はいずれ自分も日本に行く事になるとはにかみながら言っていた。

料金は幾らと言う彼女に、二人の幸せを願って「いいよ、いいよ」とささやかなプレゼントした。

そうこうしている内にやっと車はエンジンがかかった。まだ西域南道で良かった。最悪の場合ロバ車のヒッチハイクもある。しかし明後日のカラクル湖への道でトラブル発生なら大変だ。グリさんや隊長のAさんはかなり神経を使ったものと思う。我々無責任な隊員は気楽なものだった。

幾つかのオアシスを超え、外を眺めていると、白濁した大きな河があり、写真を撮るまでも無く通り過ぎた。

私は直感で今の河がかの有名な「白玉河」と思った。

まもなくしてホータン(和田)に着いた。ホータンは古くは南道全域を支配したと言うウテン国の都城だった。

ホータンは古代から玉や絹、絨毯の産地としても有名だ。

ウテン国の王は漢の姫を嫁に迎えるに当たって、絹の製法を持ってくるように姫にお願いした。シルク製法は国外持ち出し禁止だったので、姫は頭の飾りに繭と桑の実を縫い付けて嫁いだそうな。そのような謂れを示した壁画もどこかにあった。

又、ホータンは古くから中原地区と文化経済において密接な関係があり、晋代の法顕、唐代の玄奘などの高僧がウテンに足跡を残している。

またマルコポーロもここホータンに滞在したとのこと。ホータンはチベット語で「美玉の産地」の意味であるらしい。

ホータンの玉石は質が細かく、また光沢度も高く、「和田玉」「崑田玉」と呼ばれ漢代以後貴重な献上品となっている。

今回の旅行前に井上靖の「崑崙の玉」を読み返した。五代時代にウテン国王が後晋に玉を朝具したとある。当時西域にはウテンの他に高昌、亀滋と言った国々が知られていたとも書いてある。

高昌は3年前に訪れたトルファンのととであり、亀滋は今回のクチャのことである。

この小説は崑崙の玉について詳しく書かれていた。

まずウテン国の都城跡と言われる「マリカワト遺跡」見学。

バスが小さな村に入っても遺跡らしきものは何も無い。村人達が愛想良く手を振っている。

バスは金網の前で止まった。バイクで追いかけてきたウイグル人が鍵で門を開けてくれた。

そのとき数台のロバ車が子供たちによって到着した。先ほどの愛想の良かった村人達だった。

遺跡までここから1kmあるので皆ロバ車に乗れと言う。

私たちは分かれてロバ車に乗ったが、大人の私たちは車上だが、子供たちは歩いてロバに鞭を打つ。申し訳ない感じだ。

トルファンのロバ車は大人の人が「ロバ頑張れ」と鞭打ちつつ、土産物を売りつけて世俗的であったが、今回は素朴な感じで印象が良かった。

マリカワト遺跡は殆どが崩壊していた。又保存等の整備もされていない感じで、場内には茶色の土器の破片が無造作に散らばり、学術的な発掘調査もされていないようだった。

遺跡の向こうは「白玉河」のようだ。

ロバ車と遺跡の管理をしているのは、先ほどから一緒に付いてきているウイグル族の一族のようだ。

一族総出で仕事をするみたいだ。

遺跡見学が一段落したのを見計らって、風呂敷に包んだ玉を見せ、買わないかと商売を始めた。

ウイグル人の村人達はまず女性陣を取り囲んだ。多分Hさんの腕に付けている腕輪の品定めが始った。昨晩玉として買ったものだ。

私は彼女が幾らで手に入れたものかは知らない。どうやらその腕輪の玉は偽物だから、私の持っている本当の玉を買ってくれ。安くしておくから。とでも言っている感じだった。

私は玉には興味ない振りして離れていたら、一人のウイグル男性が寄ってきて、白い小指の先ぐらいの玉を見せて、上等の玉だと言っている。私が透かしてみると指が薄ぼんやりと見えるではないか。触った感触もしっとりとして良い。

玉には硬玉と軟玉があり、硬玉はヒスイやダイアモンドで軟玉がホータンの玉だとどこかで読んだことがある。ホータンの玉でも、白いものも黒いものも緑のものもあり、一番よいのは白いもので、山で採取したものでなく、ホータン河の上流の白玉河の上流でなく下流で採取したものが良いとのこと。まさしく今私達が居るマリカワト遺跡は白玉河の下流だ。

今回の旅の前に読んだ「新シルクロード」では、詳細に玉情報が載っていた。白玉河を流されてきた玉は、石や砂で磨かれ、なんともいえない光沢がつくそうな。この河の上流では玉の市があり、北京や上海から商人が玉を求めてやって来ること。今、玉は右肩上がりで高騰しつつあること。良い玉は「羊脂玉」といって、サッカーボールぐらいなら1億円以上の値で取引されていること。

今私の目の前にある玉(?)はそのような「羊脂玉」ではないか。ただ小さく形も悪いが、私の直感(たいして当てにならないが)では「ほんまもの」と思った。私はさりげなく「幾ら」と聞くと、100元と言ったので、じゃー60元で買うと言って交渉成立。

私が玉を買ったことは一族の村人達にはすぐさま伝わったと見えて、女性達が自分の風呂敷を見せ、買ってくれとせがんできた。

石を見る限りそれなりの光沢はあるが、先ほどの「羊脂玉」とは比べものにならない。

私の頭の中では、これから行く白玉河での玉探しで手に入れた石ころを友人への土産に考えていたが、この地元のウイグル人たちが玉と言っている限り、私が拾うものより上等であろうと判断し、又多少彼らの努力に敬意を表して買うことにした。

風呂敷に入っている石(?玉)全部を彼女らの言い値より多少安く買ってあげた。

金網の門から少し下った所が玉探しの現場だった。この場所はウイグル一族の権利ある場所なのだろう。

子供や女性達が私達の玉探しを手伝いつつ、自分の玉を売ろうとしていた。

白玉河の水は冷たく、流れも速かった。私は数個の石を拾ったが、彼女達から得た石に比べて数段見劣りしていた。

グリさんが手のひら大の大きさの薄く丸い石を私にくれた。文鎮にという意味らしかった。今、私の机に飾ってある。

バスが白玉河に沿って走っていると、彼方此方で数人の人たちが河の中で玉探しをしていた。

昔映画で見たアメリカのゴールドラッシュのようだ。

昔、ここホータンの王族一族が、洪水の終わった今の季節(8月〜9月)にまず河に入り、流されてきた玉を手に入れ、その後村人達に河を開放したらしい。

その後ホータン市内の玉や絨毯の専門店に行った。

私が拾った石を見せたが、すぐさま唯の石ころと言われた。彼女達から得た石を見せたら、玉には違いないが程度が悪いと言われた。

あの手に入れた「羊脂玉」を見せたら、一瞬眼を疑った表情をして、おもむろに触り透かして、これは本物だが形も悪く、ここにひびが入っているので細工が出来ないと言った。

今日のホータンでの宝探しは面白かった。

ここでのホテルは三星の「和田賓館」だった。夕食後グリさんがバザールへ行きますかと尋ねたが、皆も私も疲れて珍しく断った。

風呂に浸かり今日の戦果を思い出し、心地よい眠りについた。

8月6日(月)、今日も西域南道を520kmカシュガル目指して西に走る。何処まで行ってもゴビ砂漠とオアシスの繰り返し。

ホータンからの最初のオアシスでスイカや瓜とナンを仕入れるのはいつもの通り。

途中のオアシスで、皆はスイカやナン売り場を覗いている短い時間に、私は少し離れた小さな雑貨店を覗いた。

店先に実用的なウイグルナイフが置いてあった。昨日の羊買いの叔父さんやドライバーさんが持っているものだ。

私は素早くその1本を買った。10元だった。そしたらウイグル人の親父さんが、私のナイフ好きを匂いで気づいたのか、奥から1本の小さな

飛び出しナイフを出してきた。ボタンを押せば刃が飛び出す危険なナイフだった。時間がないので詳しく調べるまもなく言い値の30元で買った。

このナイフが後にウルムチ空港の税関で物議をかもすとはその時は知る由も無かった。

バスに戻りこのナイフが西瓜や梨を剥くときに役立ったのは言うまでも無い。

AKさんにも貸してあげたが、怖いので閉じるのは貴方がしてと言われた。

この西域南道は相変わらずの砂塵で霧のように視界が利かなかった。

もし砂塵がなく澄み切っておれば、バスの左手には雪に覆われた崑崙山脈が見えていただろう。

午後2時ごろにカルガリックというオアシスで「清真料理」を食べた。いつものように「ラグメン」や「ポロ」という料理。

隣の席ではウイグル人は羊や鳩を食べていた。エジプトやトルコでは鳩が盛んに食べられている。多分美味しいのだろう。

国によって地域によって宗教によって食べ物が違う。どの食べ方が正しいかどうかでなく、習慣や宗教観の違いだろう。

例えば中国では、犬を食するが、日本では食べない。ここイスラム圏では、馬やロバや犬を、特に豚を食べない。インドでは牛を神聖視して食べないがイスラムではどうか聞くのを忘れた。

「葉城」と言うところで左の道に入ればチベットという看板があった。さらに車は進みヤルカンドのオアシスに入る。

車は今日は調子よくカシュガル目指して走る。昨日の帽子の街ケリアの例もあり、私はナイフの街イェンギザルを忘れないでとグリさんに念押した。

私の行きたかったイェンギザルの街に入ってきた。道の両側には民族ナイフを売る店が並んでいた。私は降りて覗きたかったが、ナイフの製造工場に案内するということで我慢した。

やっと着いた店は製造工場兼ナイフの専門店だった。しかし工場は今日は休みと言うことだったが、内部を見れば稼動している様子は無かった。

専門店を覗けば、現代のイェンギザルのナイフがずらりと並んでいた。私の趣味は民族ナイフだったのであまり食指は動かなかったが、現代ナイフを2本記念に求めた。2本で50元だった。

主人が1本のナイフを持ってきて、陳列台の下の鉄を巻いた柱をナイフの刃先をたたきつけ、私にもそうしろと促した。私もたたき付けたが刃は少しも毀れなかった。強いナイフとは理解した。このナイフを交渉の結果280元で手に入れたが、私の趣味と違うので後で後悔した。

現代のナイフにトルコ石や玉を施したナイフがあったが、べらぼうな値段を言っていた。多分大金持ちが金に任せて買うイェンギザルのナイフなのだろう。

そこから3時間ほどで中国の新疆の西の端カシュガルに着いた。

ここカシュガルは標高1300m。

カシュガルのホテルは三ツ星の「色満賓館」だった。珍しくウイグル人の経営で、グリさんが誇らしく紹介した。

このホテルで2連泊する。

8月7日(火)、今日はパミール高原のカラクリ湖見学だ。パミールは、ペルシャ古語では平らな尾根の意味。ヒンドクークシ、カラコルム、崑崙、天山などの山脈が集まって形成する高地で、海抜の平均は4000m。

昔、幾多の商人、駱駝がキャラバンでやってきたが、風と雪で人畜とも命を失い・・・。玄奘法師の「大唐西域記」に、パミールのことが記されている。

私達はカシュガルからタシコルガンを通って、パキスタンとの国境であるクンジラブ峠目指して「中巴道路」を進んだ。

カラクリ湖の標高は3600m。高山病の恐れがあり、念のため酸素枕を2袋借りることとした。

私もかってエベレストが見える「エベレストビュー」ホテルで丸一日酸素ボンベの世話になったことがある。頭が痛く吐き気があり、無力感が症状だ。

AさんとAKさんが昨年のチベット旅行の経験談を話す。Yさん、Hさん、Bさんたち女性陣は不安一杯だ。

約1時間は高度を徐々に上げながら、パミール高原を奥に進む。両側は天山山脈と崑崙山脈の雪山。

道は段々細く、右手からは崖が迫り、左にはクジュ川(灰色の川)が激流となって流れている。

昨日も大雨が降ったのか、至る所で落石の跡があり、川は雪解け水と落石の砂塵で灰色になって流れている。車の往来は殆どない。

もしここでエンストになったらと思うと恐ろしい。

もうここはパミール高原の一部。景観は素晴らしい。氷河の先端部がついそこまで押し出してきている。

公安の検問所に着いた。ここは紛争地であり、パキスタンや今問題のアフガニスタンとの国境地帯だ。一人一人のパスポートを顔写真見ながらチェックする。私達は無事通過出来たが、ドライバーさんが止められた。書類の一部に不備があり、本部に電話で確認してようやく解放された。

そこからカラクリ湖への道は山と雪、ところどころに湖とパミール高原の風情を惜しみなく見せてくれた。

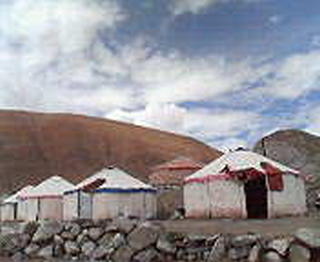

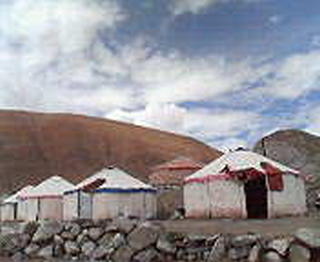

湖の畔にはキルギス族の牧場とフェルトのパオの住まいが目についた。

やっと憧れのカラクリ湖についた。山紫水明の湖だった。

ウルムチの天池が山紫水明の景勝地ではあったが、周りの俗化がひどすぎた。

ここには観光客は少なかった。又、住民は皆キルギス族で素朴な感じだった。

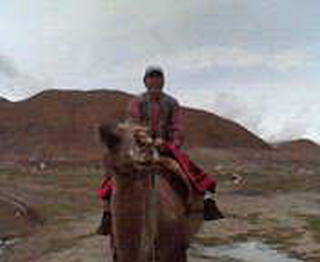

誰も高山病で気分が悪くならなかった。私達は馬や駱駝に乗りカラクリ湖の湖畔を散策した。駱駝に乗るのはトルファンとエジプトと今回の3度目だ。馬より高く、乗り降りが難しい。10分ほどで10元だった。他のそれに比べて非常に安かった。

ここカラクリ湖は氷山の父ムスターグアタ(標高7546m)とコングル山(標高7719m)に囲まれている。晴れてはいるが霞がかかり、二つの山の頂上は見えなかった。又、ここから世界第二の高峰チョギル(K2、標高8611m)が見えるが、やはり霞で見えなかった。

エベレストも二三日滞在してやっと1時間ほど拝めたことを考えればやむを得ない。

キルギス族のパオで昼食となった。冷たいビールもあった。

住民が日用雑貨や帽子、ナイフ等を売っていた。

キルギス族の男の子がキルギスナイフを売っていたので、値段を聞くと非常に安かった。4本まとめて80元だった。

別の男の人がやはり同じようなキルギスナイフを3本持ってきた。50元だった。ここでは7本のキルギスナイフを僅か130元(日本円で2200円)で買ったことになる。

1時間ほどカラクリ湖に居たろうか。遂にK2と二つの山は頂を見せなかった。このパミール高原に足跡を残したことを持って満足せねばならないと思った。

又、いずれクンジラブ峠を越えてパキスタンに入ることもあるかも知れない。

帰りの道でも落石は続いていた。落石の砂煙の横を通過したこともあった。

カシュガルに帰ってきた。

カシュガルとはウイグル語で「城のある山」の意味。カシュガルに行かなければ、新疆に行ったことにはならないと言われるカシュガル。

シルクロードの西域北路と西域南路が交わり、西と南へパミールを越えて西アジア・ローマ、インドへと?がるカシュガル。

遂にカシュガルにやって来た。まず西域最大のイスラム寺院である「エイティガール寺院」を訪れる。ここは7000人が同時に礼拝できる大寺院で、アラブ様式の壮麗な建築だった。寺院内はキリスト教のような飾りつけは無く、簡素な感じだった。

ついで「香妃墓」を訪れた。17世紀に強大な権勢を誇ったイスラム教指導者アバク・ホージャとその一族の陵墓。

「香妃墓」と呼ばれているのは、一族の香妃が若くして乾隆帝の求めに応じ都に登ったが、その寵愛を拒み続け遂に死を賜り、死後124人の従者が三年半かかってその遺体を運び、この墓地に葬ったと言う伝説からだ。

香妃の墓は小さく奥のほうにあった。

場内の一隅で小さな女の子がピンで留める小さな蝶のバッジを売っていた。一つ1元で買った。周りの眼もあったが、後で何故あの時二十数個のバッジを全部買って上げなかったのか悔やんだ。全部売り切れてあの子は母親の元に帰れたのに。

日本に帰って孫娘たちが喜んだのは駱駝と蝶のバッジだった。

ウイグルの色鮮やかな服を着て写真を撮ってもらうコーナーがあった。我が隊のAさん、Yさん、AKさんは艶やかな衣装を身に付けて挑戦していた。3人は若きウイグル娘に変身した。

ついで「職人街」と呼ばれる一角に行った。バザールとは一味違った趣があった。帽子屋やナン屋、楽器屋等が軒を連ねて並んでいた。

私はイェンギザルで求めるナイフが手に入らなかったので、ここの骨董品屋に期待した。

グリさん推薦の店に入った。

色んな骨董品があったが、全体的に私の財布では手が出せないものだった。

しかし陳列台に飾られていた玉で作った小さなナイフは欲しかった。同じものが二つあった。

値段を確かめると一本8万円と言う。1万円以下なら買うと交渉するが2万円よりは下がらなかった。それなら2本買うから2万円でと交渉するが、これは対のナイフで2本なら3万円まで負けようと言った。

結局、2万5千円で2本買ったが、なにか株で「ナンピン買い」したような気分になった。

今でも2本も買わず1本1万5千円で良かったのではと後悔している。

店の親父はこの2本は二三年したら数倍になるとお世辞を言っていたが。

後にバザールも見学したが、食料品が多く、私は乾し葡萄を少し買っただけだった。

帰り道カシュガルの十字路で車を停めてもらったが、古の様子は少しも無く寂しい気がした。

本当は「老城」と呼ばれる旧市街を見学したかったが、入り口を見ただけだった。

今日はカラクリ湖からカシュガルの市内見物と強行軍で疲れた。

ホテルに戻り、食事をしながらウイグル踊りを楽しんだ。

明日はカシュガルからウルムチに飛び、そこから北京に戻り北京で一泊する予定だ。

8月8日(水)、午前中は少しカシュガルを散策しょうと思っていたが、飛行機の関係で出発が早くなった。

カシュガルからウルムチに飛んだ。飛行機に預けた荷物はスーツケースと駱駝と砂の入ったザックだ。何も問題なく税関を通過した。

ウルムチで北京行きの飛行機に乗り換える時に問題は起こった。

私のスーツケースを開けよと言う。グリさんに聞いてもらうとナイフがあると言う。

今までスーツケースに収めたナイフで問題になったことは無い。同時テロ以後の厳しいアメリカの空港でも、スーツケースに入れている限り(機内で使用できないのだから)問題は発生しなかった。

私は開けて数本のナイフを見せた。係官がOKと言ったので、ケースを閉じて再度検査を受けると、まだナイフがあるからもう一度開けと言う。前日グリさんがナイフ類は服で包んでいた方が良いと言っていたので、私は全てのナイフを包んでいた。

又、ケースを開けて調べれば何本かのナイフが出てきた。その内の1本があのバザールで買った飛び出しナイフだった。係官の表情が変わった。このナイフは軍使用のナイフで何故所有しているのか。没収だと言われた。私は手に入れた経過を調べられると覚悟した。

そんなやり取りが二三回続いたと私は思ったが、同行の仲間は最低4回は調べ直しがあったと証言した。

昔、冬の朝凍った道でスリップし、トラックにぶつかったことがあるが、自分は一回転してぶつかったと思ったが、トラックの運転手は3回は回転していたと私に言った。多分それと同じで動揺していた私は理性を失っていたものと思う。

最後には私はスーツケースの中味を全て見せ、キャンプ用のナイフや例の2kgの骨董品(?)ナイフも提示して、これはどうかと言ったが、それらは問題ないからスーツケースに入れろと指示された。

結局22本のナイフが確認され、飛び出しナイフが没収された。係官は苦笑いしながら、21本のナイフは飛行機に積み込み禁止と宣言された。別室での尋問や没収がなかって本当に良かった。

私も実際のところ22本ものナイフを買っていたとは驚きだ。

仲間や隊長のAさんに心配をかけて本当に申し訳ないことをした。

ウルムチで停滞を余儀なくされた21本のナイフは、グリさんにお願いして日本に送って貰うことにした。

北京について聞いてみると、今日は北京オリンピックの1年前で、天安門広場で中国の首脳陣と外国のお客が一杯北京に来ているとのこと。今日は天安門広場付近は交通封鎖だったそうだ。

それで厳しい検査が理解出来た。今日は北京へ向かう飛行機にはナイフを始め武器になりそうな物は全て積み込まないような指示が出ていたのだろう。機内で使用することでなく、北京で使用されることを未然に防いだということだ。

今晩の北京のホテルは四星の「京倫飯店」だった。

8月9日(木)、今日は半日北京での自由時間だ。私は当初北京で骨董品街を見学しょうと計画していたが、昨日のナイフ事件で

骨董品街を訪れる意欲が無くなった。皆はAさんに連れられて地下鉄に乗って天安門広場と「故宮」を見学すると言う。

私はどちらも見学済みだったが、一緒に連れてもらうことにした。ところが事件が発生。Yさんから電話があり、昨晩の空港からホテルへの送迎バスにカメラや携帯を入れたバックを忘れた。Aさんにも電話してもらったが通じない。貴方は確か国際電話を持っていたので、私に掛けてくれないかという願いだった。あのバス会社の北京事務所は朝の9時にならないと開かない。

朝ご飯に食堂に行くと、Aさんが降りて来ない。同室のBさんの話では、体調を崩しまだ寝ているとのこと。

私はKさんや皆と相談して、多分Aさんは私のことやYさんのバック事件のことで気を使い過ぎた物と思う。これ以上迷惑を掛けない為に、本日のAさん引率の行事は中止したらどうか。皆もそれで良いと言う。

私は部屋に戻って、Yさんの件で北京事務所に電話するも通じない。9時までに二三回かけたろうか。やっと通じて用件を言う。

調べて折り返し返事するということで私の国際携帯電話の番号を伝えた。

Aさんは起きて皆を連れて行くと言ったらしい。私はパスした。9時半までホテルで電話を待ったが掛かってこない。

折角の北京なので私はせめて十数年ぶりに「天安門広場」だけでも見ておこうと携帯を手に持ってフロントに下りた。

タクシーで天安門広場を往復した。毛沢東の肖像画が昔のままあった。

バス会社から電話がないので「どうなっているのだ」と少し怒って電話すると、先ほどの人が「品物はありました。ガイドに連絡するように言ったのですが」という返事だった。

11時に迎えに来たガイドは私の眼を見なかった。バスのなかで私には何回も電話したのにと言い訳をしていた。

私はAさんだけに「ガイドからの電話は一切無かった」と報告しておいた。なんとなく後味の悪い思いをした。

北京からウルムチのグリさんに電話して、品物送付についての事務的な話をした。又、日本の家に今晩帰る旨を伝えた。

国際携帯電話は本当に役立った。

北京から日本の関西空港までは直ぐだった。

日本に帰ってからもグリさんとはメールでやり取りしている。

もし彼女が日本に来るなら大歓迎だ。

グリさんの話では例のナイフは航空便では不可能で船便にしたので1ヶ月ぐらいかかるとのこと。

問題あった21本のナイフとの再会が楽しみだ。

今回のシルクロードの旅は良き仲間を得、本当に楽しかった。私の次のシルクロードは中国の蘭州・武威・張液・酒泉の「河西回廊」か、それとも楼蘭遺跡か。又はペルシャかパルミラか。夢は限りなく広がり、奈良から西を向いて飛天のごとく跳んでいく。

(記述日2007.8.26)

(掲載日2007.8.27)

終わり

「海外旅行」ページに戻る